pollution chimique

une menace invisible

La pollution chimique se matérialise de différentes manières et est présente dans les sols, l’air ou les milieux aquatiques.

Métaux lourds, hydrocarbures, résidus médicamenteux, pesticides ou engrais sont autant de polluants chimiques qui se retrouvent dans les cours d’eau et l’océan.

Bien souvent invisible à l’oeil nu, elle constitue une menace majeure pour la santé humaine et la vie marine et n’est actuellement pas prise en compte dans les contrôles de la qualité des eaux de baignade.

notre engagement

Améliorer la proportion d’eaux de surface (rivières, lacs et eaux de transition et côtières) classées en bon état chimique en influant les politiques européennes.

Pollution chimique des eaux cotières : comprendre ce fléau

La pollution chimique des eaux littorales et des cours d’eau est une problématique préoccupante.

Intimement liée à nos modes de vie et de consommation, elle est omniprésente.

Débutant dès l’extraction des matières premières nécessaires à la fabrication de différents produits – pesticides, produits détergents, peintures etc. – elle se poursuit jusqu’au traitement des déchets générés, en passant par l’utilisation des produits problématiques eux-mêmes.

À chacune de ces étapes, nos activités émettent, intentionnellement (ex pesticides) ou non (ex susbtances chimiques présentes dans les peintures), des micropolluants dans l’air, dans les sols et l’eau.

Ces polluants, souvent invisibles, ne sont pas éliminés par les stations d’épuration. Ils rejoignent alors, le plus souvent, les cours d’eau, pour finalement se déverser dans l’Océan. Là, ils perturbent les écosystèmes aquatiques, détruisent la biodiversité et menacent notre santé.

Les principales causes de la pollution chimique

L’Océan est le réceptacle ultime de nos activités humaines.

Il subit une pollution chimique croissante provenant de multiples sources, parmi lesquelles :

– l’agriculture, en raison de l’utilisation massive de pesticides, d’engrais et de nitrates, des substances, souvent persistantes et très toxiques, qui s’infiltrent dans les sols ou ruissellent vers les cours d’eau,

– les produits domestiques, comme les détergents, cosmétiques et autres produits ménagers, riches en micropolluants,

– les industries, en raison de leurs rejets de métaux lourds et de produits chimiques difficiles à traiter,

– les médicaments, consommés en quantité importante à l’échelle nationale (les résidus pharmaceutiques non traités favorisent la propagation de bactéries résistantes, aggravant la crise mondiale de l’antibiorésistance),

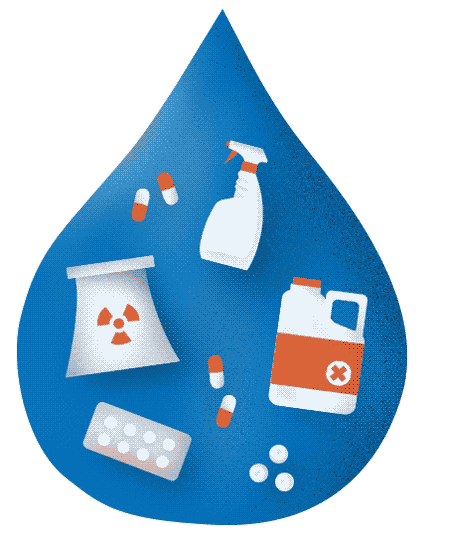

– et les transports maritimes, à travers les divers rejets des navires, qu’ils soient accidentels ou volontaires.

Ces multiples sources de pollution chimique, souvent invisibles, reflètent nos modes de vie et de consommation. Elles posent des risques graves voire mortels pour la biodiversité aquatique mais aussi de sérieuses préoccupations pour la santé humaine. Agir dès maintenant pour réduire ces impacts est essentiel pour préserver la qualité de l’Océan et sa vitalité pour les générations futures.

L’impact de la pollution CHIMIQUE sur la qualité de l'eau et la santé en chiffres

37

16

XX

Pollution domestique : l’impact des produits chimiques ménagers

Nos habitudes quotidiennes ont un impact direct sur la qualité des eaux de baignade et récréatives : les produits ménagers, les cosmétiques, médicaments et autres substances chimiques courantes finissent très souvent dans les eaux usée.

Chargées de résidus de produits ménagers, shampoings, lessives ou médicaments, ces eaux usées transitent par les stations d’épuration. Bien que ces infrastructures éliminent de nombreux polluants, elles ne sont pas conçues pour filtrer efficacement ces nombreux micropolluants, qui s’écoulent ensuite dans les cours d’eau avant de rejoindre l’Océan, où ils constituent une forme de pollution invisible mais dévastatrice.

Ces micropolluants, principalement issus de la pétrochimie, sont présents partout autour de nous, jusque dans de nombreux produits de notre vie quotidienne.

Ces molécules ont deux caractéristiques inquiétantes :

- Elles sont persistantes – se dégradent très peu ou pas du tout dans l’environnement.

- Elles sont nocives – irritantes, corrosives, allergisantes, elles peuvent, pour certaines, s’avérer être des perturbateurs endocriniens ou encore des substances cancérigènes.

Lorsqu’elles atteignent les écosystèmes aquatiques, ces substances s’accumulent dans les organismes, perturbant des fonctions essentielles, comme la reproduction de certaines espèces de poissons.

Cette pollution compromet ainsi à la fois la biodiversité aquatique et la santé humaine.

Pollution industrielle : une menace majeure pour les écosystèmes aquatiques

Les rejets industriels jouent un rôle majeur dans la pollution chimique des eaux de rivières, des fleuves et des zones littorales.

Selon les secteurs, les rejets toxiques varient, mais leurs impacts restent similaires : ils altèrent la qualité de l’eau et menacent les écosystèmes aquatiques.

De nombreuses usines, comme celles du secteur papetier par exemple, utilisent d’importants volumes de produits chimiques dans leurs procédés de fabrication. Bien que des réglementations imposent le traitement des eaux usées industrielles, certaines substances, notamment les métaux lourds et autres composés chimiques complexes, résistent aux systèmes de filtration et finissent par se retrouver dans les cours d’eau. Une fois dans l’environnement, ces polluants s’accumulent et, par le biais du cycle de l’eau, atteignent l’Océan où ils perturbent la biodiversité.

Malgré les efforts pour encadrer ces rejets, les réglementations actuelles se révèlent souvent insuffisantes face à la complexité et au volume des rejets industriels. La gestion de ces polluants reste un défi de taille, nécessitant des technologies plus efficaces et une prise de conscience accrue de l’impact environnemental et sanitaire des activités industrielles.

Antibiotique et antibiorésistance :

des effets dévastateurs sur l’environnement

L’antibiorésistance, considérée comme l’un des enjeux majeurs de santé publique mondiale, trouve une partie de ses origines dans nos eaux. L’utilisation intensive des antibiotiques, aussi bien en médecine que dans les élevages, entraîne la diffusion de bactéries résistantes et de résidus d’antibiotiques dans les eaux usées.

Ces bactéries, accompagnées de résidus médicamenteux, atteignent les stations d’épuration, mais peu d’entre elles sont équipées pour traiter ces polluants spécifiques.

Les eaux côtières reçoivent alors des bactéries résistantes et des résidus d’antibiotiques, qui perturbent et altèrent l’équilibre des écosystèmes marins.

Ces substances modifient également les communautés microbiennes essentielles au fonctionnement des écosystèmes, fragilisant alors leur résilience face à d’autres pollutions ou changements environnementaux.

nos actions en cours pour protéger l’océan et les littoraux

Nos dernières publications

- Environnement aquatique sain

Nouveau rapport annuel sur la qualité des eaux de baignades : à quand la prise en compte des enjeux environnementaux et sanitaires d’aujourd’hui ?

- Environnement aquatique sain

Directive sur les Eaux Usées : une mise à jour cruciale pour protéger l’Océan et notre santé

- Environnement aquatique sain

Épreuves des Jeux Oympiques et Paralympiques dans la Seine : notre drapeau violet

- Environnement aquatique sain

L’UE doit s’attaquer à la pollution chimique de nos réserves d’eau

pour aller plus loin